鼠径(そけい)ヘルニアは小児外科で扱うことの最も多い疾患です。腹膜の袋(腹膜鞘状突起:ふくまくしょうじょうとっき)に腸管や卵巣が脱出し、鼠径部がふくらみます。

1.鼠径ヘルニア・水瘤とは

小児の鼠径ヘルニア・精系水瘤は小児外科でもっとも多い病気です。小児の鼠径ヘルニアは、成人とは異なり大部分が外鼠径ヘルニアで、先天的な要因で発症します。

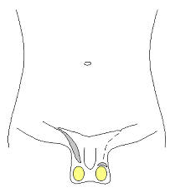

男児の場合、お母さんのお腹の中にいる間に腹膜の一部が内鼠径輪内に入り込み腹膜鞘状突起が形成され、さらに精巣が陰嚢内に降りてくる際に、この腹膜が陰嚢まで伸展します。女児でも子宮円索が大陰唇方向に向かう際に同じ現象が生じ、このとき男児の腹膜鞘状突起に相当するNuck管が形成されます。通常、この腹膜は自然に閉じるのですが、児によっては閉じない場合があります。この残った腹膜の中に腸などのお腹の中の組織が脱出するのが外鼠径ヘルニアです。女児ではしばしば卵巣や卵管をヘルニア内容とする、滑脱ヘルニアを生じます。

また、腹膜鞘状突起やNuck管の近位側(お腹に近い部位)の閉鎖が進み、遠位側にのみ腔が残り、ここに腹水が貯まった状態は精索水瘤あるいは精巣水瘤(女児ではNuck水瘤)と呼ばれます。

鼠径ヘルニアの診断は脱出したヘルニア内容を用手的に還納することで確定しますが、触診のみで診断が困難な場合は超音波検査が有用です。

2.鼠径ヘルニア・水瘤根治術の必要性について

脱出したヘルニア内容が絞扼(こうやく)され還納不能の状態となることを嵌頓(かんとん)といいます。嵌頓を放置すると脱出臓器に壊死が進行するため緊急手術が行われますが、緊急手術は予定手術に比較して危険性が高くなります。 嵌頓はどの年齢層でも起こりますが、乳児期(とくに生後数カ月以内)に最も起こりやすいといわれています。ただし、女児の滑脱ヘルニアでは還納ができなくても必ずしも嵌頓を起こしているわけではなく、絞扼をきたしてない場合がほとんどです。しかしまれながら捻転などを生じることがあり、やはり早めの手術が勧められます。嵌頓を起こされた方でも通常は外来で整復可能ですが、頻回(数週間以内に3回程度)に整復を要する嵌頓が認められる場合には、緊急入院の上、翌日か翌々日に準緊急で手術を行う場合があります

嵌頓はどの年齢層でも起こりますが、乳児期(とくに生後数カ月以内)に最も起こりやすいといわれています。ただし、女児の滑脱ヘルニアでは還納ができなくても必ずしも嵌頓を起こしているわけではなく、絞扼をきたしてない場合がほとんどです。しかしまれながら捻転などを生じることがあり、やはり早めの手術が勧められます。嵌頓を起こされた方でも通常は外来で整復可能ですが、頻回(数週間以内に3回程度)に整復を要する嵌頓が認められる場合には、緊急入院の上、翌日か翌々日に準緊急で手術を行う場合があります

このように年少児ほど経過観察にリスクを伴うため、鼠径ヘルニアは診断がつき次第なるべく早期に手術を行うのが原則です。乳児早期例では、麻酔や技術的な問題で施設によっては経過観察が行われることもありますが、通常生後3ヵ月程度までで、小児外科の専門施設ではそれ以降まで経過を見ることはありません。鼠径ヘルニアは低出生体重児にもよく認められますが、私どもは新生児に対してはNICU(新生児集中治療室)を退院する直前に手術することを原則としております。

一方、精巣・精索(Nuck)水瘤は、ヘルニアの合併がなければ嵌頓の心配がないため、通常早期手術の必要はありません。乳児の精巣水瘤では、腹膜鞘状突起が閉鎖して腹水の供給が止まり、自然に治癒する例もよく見られます。1歳までに9割が自然に消失しますので、1歳を過ぎても残っている場合や1歳以降に水瘤が出現したものは、腹膜鞘状突起(Nuck 管)が開存していて自然治癒が期待できないため手術が行われます。以前は水瘤に針を刺して水を抜く治療が行われていたことがありますが、現在は水瘤を穿刺することはありません。

3.鼠径ヘルニア・水瘤根治術の内容および注意事項

当院での鼠径ヘルニア・水瘤根治術は全例全身麻酔下に行います。喘息、先天性心疾患、その他麻酔をかけることのリスクを有する疾患がなく、当院まで通院1時間圏内のお子様には日帰りでの手術を行っていますが、リスクに応じて1泊2日~2泊3日の入院治療を選択しています。入院には原則家族の付き添いを必要としています。

術前検査(採血、レントゲン、心電図)は外来にて行いますが、原則手術までの1ヵ月以内に行っていただきます。また、術前2週間以内に麻酔科に受診し、術前の診察を行っていただきます。術前検査と手術の間に流行性感染症、感冒、喘息発作などを発症した場合には手術が延期になりますが、その場合は再度術前検査を行っていただく場合があります。また、手術に伴いお子様の免疫機能の変化が生じる場合がありますので、手術前後1ヵ月は予防接種を行わないようにお気を付け下さい。

日帰り手術の場合には、手術当日の朝に日帰り手術センターに来院し、手術後3~4時間経過を見たあと、担当医の診察後に退院となります。退院後は普段と同じように過ごしていただいて構いませんが、手術後1週間の外来での診察までは入浴はシャワーのみとして下さい。術後診察で問題がなければ治療終了となります。2泊3日入院の場合には、手術前日に入院していただき、手術翌日に退院となります。術後外来診察等は日帰り手術と同様です。

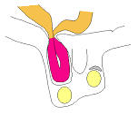

手術法には前方アプローチ(従来法)と腹腔鏡アプローチがありますが、当科では、従来法で腹腔鏡法に近い傷の小ささを得られるSelectiveSacExtractionMethod(SSEM)を行っています。本法は、手術創が小さいことと腹腔内操作を行わないことから、お子様の負担の少ない方法です。従来法と同様の手術を極小の皮膚切開(約5 mm)から行うことで、安全性に加え整容性にも心掛けた手術です。本法の安全性に関しては当科鈴木が、前任地(獨協医科大学越谷病院)で前向き臨床試験を施行し、従来法と遜色ないことを検証し、報告しています。本法による完遂率は99%ですが、極小の切開創では不十分と判断した際は延長することで従来法に容易に移行することができます。*本法は当院および獨協医科大学越谷病院でのみ施行可能です。

実際に手術は下腹部のしわに沿って約5mm〜1cm(臨床試験時の手術創の長さは中央値で6mm)の皮膚切開をおき、そこからヘルニア嚢(腹膜鞘状突起の開存したもの)の根本を見つけて糸で結紮(しばる)し、腹腔内の臓器が脱出しないようにします。水瘤の場合は加えて腹水が貯留している部分を開放して内容を可能な限り排出します。

手術の創は抜糸の必要がないように溶ける糸で見えないように閉じてきます。手術後は防水性のフィルムを創部に貼りますが、自宅での消毒等の処置は必要ありません。麻酔導入および覚醒時間を除いた手術時間は約30分です。

参考文献

- Suzuki M、 et. al. : Pediatr Surg Int. 30(5): 499-502、 2014.

- Ikeda H、 et. al. : J Pediatr Surg. 44(8): 1666-71、 2009.

4.手術に伴う合併症とその発生率

鼠径ヘルニア・水瘤の手術は、一般的に簡単であると理解されがちでありますが、新生児、乳児、幼児はもちろんのこと、嵌頓を繰り返した事がある時や巨大な鼠径ヘルニアでは年長児でも手術の難しいことがあり、決して簡単な手術ではなく小児外科専門医による治療が望まれます。特に未熟児、新生児、乳児ではすべての組織が薄く弱いという特徴を持っており、それらの特徴を十分に熟知している小児外科専門医でもときに手術困難なことがあります。

一般に小児の鼠径ヘルニアでは、0%~0.8%の頻度で再発が認められ、手術合併症としては男児では精巣挙上(精巣の位置が陰嚢の上方にあがってしまう)が 0.2%、精管の損傷が1.6%、精巣血管の損傷による精巣委縮(精巣が小さくなる)が1%に認められます。また、腹膜鞘状突起はもともと左右一対あり、片方が開存している人はもう片方も開存している確率が高くなります。そのため、片側の鼠径ヘルニアを持っている人は反対側の鼠径ヘルニアも起こすことがしばしばあり、片側手術後の対側発生率は5%~10%程度と報告されています。施設によっては予防的に対側の手術を行うこともありますが、90%以上は不必要な手術であるため当科では重度の疾患を持つお子様以外では予防的な手術は行っておりません。対側に発症した場合は、その時に再度対側の手術を行います。

その他、創部出血や創部感染等が生じる可能性がありますが、現在まで入院を要する出血・感染は認めておりません。また、予防的な抗生剤内服は行っておりません。

5.他の治療法

鼠径ヘルニアは診断がつき次第なるべく早期に手術を行うのが原則です。また、1歳を過ぎても残っている場合や1歳以降に水瘤が出現したものは自然治癒が期待できないため手術が行われます。

当科で行っている治療以外に腹腔鏡による治療法があり、現在普及しつつあります。しかしながら、腹腔鏡による治療法は鼠径ヘルニア・水腫の治療に不必要な腹腔内へのアプローチ(気腹といってお腹の中に二酸化炭素ガスを注入)を必要とするため欠点を有していることから、確立した従来法でより整容性を兼ね備えたSSEMを当科では採用しております。

6.治療を行わなかった場合に予想される経過

治療を行わず鼠径ヘルニアを放置すると、嵌頓を起こし腸穿孔(穴が開く)や卵巣壊死(女児の滑脱ヘルニアの場合)などの重篤な合併症を起こす可能性があります。

精巣水瘤と不妊症との直接的な因果関係はありませんが、水瘤が緊満している場合は精巣の変形が起こるとの報告もあります。また、精巣静脈瘤の原因になることもありますので、将来の精巣機能へ影響を及ぼす可能性もあります。